ロコモティブシンドローム

「ロコモ」とは、ロコモティブシンドローム(locomotive syndrome)のことで、関節・筋肉・骨などの運動器官の障害によって、日常生活で人や道具の助けが必要な状態、またはその一歩手前の状態をいいます。

具体的には、関節痛や腰痛、膝痛、骨粗しょう症、筋力の低下による転倒などを差し、ロコモティブシンドロームはメタボリック症候群や認知症と並び、寝たきりや要介護になる三大因子のひとつとなっています。

運動器官の衰えは、40歳代くらいから実感しはじめている方が多いと思います。

人生100年と言われる現代では、昔と比べて多くの方が運動器官を永い期間使う必要がでてきたので、早めに対策をする必要があります。

本質的に抗老防衰(こうろうぼうすい)の適応範囲ですので、中医学(漢方)の得意分野です。

ロコモチェック!

当てはまるものにチェックをしてみましょう。

家事が困難になってきた

家の中でつまづく、すべる

手すりがないと階段を登れない

横断歩道で渡りきれない

2kgくらいの買い物がやっとである

15分続けて歩けない

片足立ちで靴下をはけないひとつでもチェックがついた方は要注意です。

チェックはつかなかったけど、あやしいな、ギリギリセーフだな、という方も、今すぐロコモ対策を始めましょう!

ロコモ対策のポイント ロコモ対策のポイントは2つです。

腎を補い、運動器官の老化を予防する!

気血(きけつ)の流れを整えて、痛みを緩和する!中医学でいう腎(じん)とは、成育や生殖・老化などと深い関わりがあると考えられています。腎精(じんせい)は、男性は32歳、女性は28歳にピークを迎え、その後少しづつ低下していきます。

同時に、全身の気血の流れをめぐらせるために大切な肝(かん)の働きもサポートしていくと良いでしょう。

肝・腎(かん・じん)が元気に働けるような環境を整えるために、漢方薬・生活養生・食養生でサポートしていきます。

生活養生法

腹式呼吸をしましょう

腹式呼吸で気を充実させ、手足の動きをスムーズにしましょう。冷え対策をしましょう

特に腰から下は冷やさないように注意、衣服で調整しましょう。

冷たいものの飲食はもちろん、白砂糖や生ものの飲食も体を冷やしますので控えましょう。足あげストレッチがおすすめ

関節や筋肉をやわらかくし、こわばりを予防しましょう。テレビを見ながらでも出来る、左右の足で足ゆびじゃんけんもおすすめです。

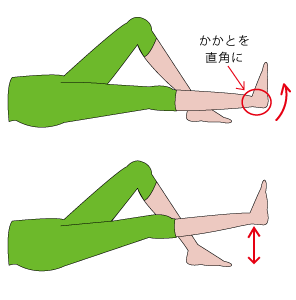

ここでは、痛みのある方でも出来る『簡単!足あげストレッチ』をご紹介いたします。

あおむけに寝て、左足は、ひざを立てた状態に、右足をまっすぐゆっくりと上げて、下ろします。この時、ひざはまっすぐ、かかとは90度直角です。あげて、おろす。

この動作を5回行ったら、足を変えて、今度は左足の足あげを5回。 一日30セットから60セット行ってみてください。

食養生

肝と腎を補う食べもの

海老、羊肉、くるみ、黒豆、黒ごま、山芋、ニラ、オクラ、クコの実、大豆製品など初期の痛みに・・・冷えや湿を除き、体を温める食べもの

ハトムギ、うど、葛、しょうが、シナモン、ねぎ、へちまなど慢性の痛みに・・・気血の流れを良くする食べもの

紅花、よもぎ、らっきょう、フェンネル、八角、山椒の実、香菜など

あなたにぴったりの漢方薬で!

症状やあなたの生活スタイルにぴったりあった漢方薬をご提案いたします。

腎を補う補腎薬(ほじんやく)、滞った血の流れをサラサラにする活血薬(かっけつやく)、冷えや手足のしびれでも全員が同じ漢方薬ではなく、おひとりおひとりにあった漢方薬があります。漢方薬は長く続けないと・・・と思われる方もいらっしゃいますが、慢性の方は今まで積み重ねたものなのでそれなりにお時間がかかる場合もございますが、急性の方は短期間でも。是非お気軽にご相談にいらしてくださいね。

関連記事

-

-

中医学的ダイエット

漢方でやせる!! 体重を一時的にただ落とすだけが目的の方はこのペー …

-

-

肺炎予防に漢方薬

日本人の死因原因はがん、心疾患、次いで肺炎です。その95%は65歳以上です。(厚 …

-

-

子どもの冷え性

冷えは万病のもと 子どもは風の子、大人は火の子。 少し前まではそう言われて、真冬 …

-

-

春の5K

春の5Kとは・・・? 花粉 黄砂 強風 乾燥 寒暖差 Kがつく春の5つの特徴が春 …

-

-

眠れない人は眠りすぎ?

昨今、睡眠改善薬を購入される方が多くなっているように感じます。 寝つきが悪い(入 …

-

-

心臓弁膜症

心臓には「右心房」「右心室」「左心房」「左心室」という4つの部屋があり、「右心房 …

-

-

証とは何ですか?

漢方薬局でよく聞く「証(しょう)」とは? 漢方薬局や漢方薬について書かれた記事な …

-

-

血管の老化を防ぐ

健康な心身でいるためには、しなやかで強く働く血管、サラサラに流れる質の良い血液が …

-

-

春のプチ不調に食養生

イライラ、ストレス、胃腸不調、お肌の調子(アンチエイジング)が気になる・・・ 春 …

-

-

緊張型頭痛

今、慢性頭痛というと、片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛、また、第四の慢性頭痛といわれ …