証とは何ですか?

漢方薬局でよく聞く「証(しょう)」とは?

漢方薬局や漢方薬について書かれた記事などで「証(しょう)にあった・・・」「証(しょう)にあわせて・・・」という言い回しがよく出てきますね。

「証(しょう)」は、もともと「證」と書き「(患者が医者に)告げること」を意味します。

中医学での「証(しょう)」とは、現代医学でいう「病名」のようなものですが、実際には「本人の自覚症状」+「体に表れている他覚症状」を指します。

場合にもよりますが、大抵「証(しょう)」は、体格や年齢や性別、経過や季節、生活環境、生活習慣、食生活などによって変化するものなので、漢方相談のたびに「証(しょう)」を確認することが大切です。

証は4つの要素から成っている

表裏

表裏(ひょうり)の表(ひょう)は体の外側に出ている症状のことで、裏(り)が体の内側に出ている症状のことです。

例えば「表」には頭・皮膚・関節・咽頭部に出ている頭痛・悪寒・咽頭痛などがあり、発症が急で、進行のスピードも速いという特徴があります。

「裏」には血液や血管・内臓に出ている血圧・疲労・下痢などがあり、変化もゆるやかですが、時間をかけて育てられた病因または慢性的な原因があるため、治療にもそれなりの時間がかかるという特徴があります。

虚実

虚実(きょじつ)の虚(きょ)は足りないこと、実(じつ)は過剰なこと、を意味します。中医学では心と体のトータルバランスを整えることで健康を目指していきます。

「過ぎたるは猶及ばざるが如し」のことわざの通り、何事もほどほどが丁度良く、足りないのも過剰なのも良くありません。足りない場合は補い、過剰は場合は排出を促します。

寒熱

寒熱(かんねつ)の寒(かん)は体の働きが低下していること、熱(ねつ)は体の働きが亢進していること、を意味します。顔色が青白いという寒証の場合は温める処方を、のぼせや鼻血など熱症の場合は冷ます処方を用います。

陰陽

中医学の基本理論、陰陽五行論(いんようごぎょうろん)に基づいて、状態が陰と陽どちらに傾いているか、今後の方針を決めるキーとなるので丁寧な見極めが重要となります。裏・虚・寒は陰証であり、表・実・熱は陽証です。

中医学ではこの陰陽のバランスをとても大切にしています。

もともとは、太陽による光と影の観察(伏義氏による)からきたので、陰陽は固定されたものではなく常に変化します。どんなに変動しても常にバランスがとれていれば問題ありません。例えば、「いつもは調子が良いのに、台風が近づいてくると激しい頭痛がする」「健康に問題はないと思うのに、赤ちゃんを授からない」という場合、やはりバランスが取れていないから、ということになります。

環境によって、年齢によって、季節によって、いつも同じというわけにはいかないわたしたちの心身です。養生方法や漢方薬もその時々に合わせて対応していきましょう。

証の判断材料は・・・?

人間の五感、視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚をフルに使って病態を判断するのが中医学ですが、現代の漢方相談では、問診(もんしん)、聞診(ぶんしん)、望診(ぼうしん:舌診ぜっしんを含む)、切診(せっしん)に加えて、病院での検査値や血圧、基礎体温表などの数値データも参考にします。

※切診(せっしん)は医療機関でのみになります。

問診(もんしん)

病気や症状の発生した状況や経過、自覚症状、他に気になる症状はないか、既往症や現在服用している薬などを問うことを問診(もんしん)といいます。病態によってはご本人だけでなく、家族の状態を聞くこともあります。

病気や症状の全体像を把握するうえでとても重要になります。

聞診(ぶんしん)

聞診(ぶんしん)は、せきの音や話す声の状態(太い・細い等)、また息切れや話し方、怒りっぽいのかマイペースなのか、口臭や体臭、便の匂いなどで判断する方法です。母親が赤ちゃんの健康状態を確認する時にする方法と同じですね。

切診(せっしん)

切診(せっしん)は、脈を触ったり、おなかを触ったり、押して反応や感触を確かめたりする方法で、医療機関でのみ使用できる方法です。

望診(ぼうしん)

望診(ぼうしん)は、視覚を使った方法です。

中医学の古典『黄帝内経(こうていだいけい)』では、「能合脈色可以万全(脈診と望診を上手に行えば、どんな難病の診断でも行える)」と記されています。顔色や姿勢、分泌物があるかどうか、また、舌診(ぜっしん)といって舌を見る方法があります。

※漢方薬は医薬品です。あなたにピッタリのお薬をお選びいたします。服用の際は必ず薬草堂坂重薬局へご相談ください。

関連記事

-

-

ファイトケミカルスープでアンチエイジング&免疫力アップ

ファイトケミカルをご存知ですか? 植物が紫外線などから自らを守るための抗酸化成分 …

-

-

結核を予防するために

数年前に有名人も発病して話題になった結核(けっかく)、「どうして今時、結核病が? …

-

-

口内炎

梅雨から初夏に多いご相談に口内炎があります。 口内炎とは、口の中の粘膜にできる炎 …

-

-

4人に1人が65歳以上

ここ数年、総務省は9月15日の敬老の日に、日本の高齢者人口の推計を発表しています …

-

-

ヘルパンギーナ

夏風邪は、アデノウイルスなど高温多湿を好むウイルスによっておこる感染症で、プール …

-

-

頸肩腕症候群(けいけんわんしょうこうぐん)

デスクワークの方が増えてきています。 「ちょっと肩が痛いな」「首がこってるな」「 …

-

-

肝疾患

肝臓の主な仕事は、代謝(基礎代謝のおよそ25%)、解毒(アルコールなら約90%) …

-

-

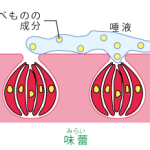

味覚障害の予防と改善

味覚障害とは? 味覚障害は、実際に経験したことのある方にしかわからないつらさがあ …

-

-

食中毒

梅雨時期から夏の終わりまで、心配になってくるのが食中毒です。 食中毒の原因には、 …

-

-

多汗症

夏や暑い季節、運動をした時に汗をかくのとはまた違い、絶えず手の平や足の裏、または …

- PREV

- 味覚障害の予防と改善

- NEXT

- 松寿仙しょうじゅせん