動脈硬化の原因・予防・改善

動脈硬化とは?

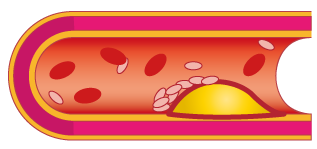

動脈硬化とは文字のごとく、動脈(血管)が厚く硬くなったり、ゴミが詰まったりして、もろくなってしまうことをいいます。

中医学には、人は血管から老いるという言葉がありますが、動脈硬化はサイレントキラーとも呼ばれており、結果的に、脳梗塞・心筋梗塞・狭心症・大動脈瘤・腎梗塞・手足の壊死などが起こります。

動脈硬化のできるまで

高脂肪、高糖分の食事を続けていると、血液中のコレステロールや中性脂肪が多くなり、何らかの原因で傷がついた血管内膜の「内皮細胞」の層に浸潤し、血管内膜を厚くしていきます。

酸化したコレステロールやマクロファージの死骸などがプラークを作り、そのプラークが破裂したあとの修復をした血小板の死骸なども、どんどん積み重なっていき、血管壁が厚く血管は狭くなっていき、血流に影響を及ぼします。

コレステロールは悪者?

そもそもコレステロールとは何でしょう?

コレステロールは脂質のひとつで、ビタミンDや副腎皮質ホルモン・性腺ホルモンなどの原料にもなり、脂肪の消化に関わる胆汁酸の原料にもなり、およそ60兆個ほどある細胞膜(細胞を包む生体膜)に含まれ、細胞膜の流動性を調節する大切な働きを担っています。

コレステロールは食事からも接種できますが、それでは到底足りず、主に肝臓と皮膚で合成されています。

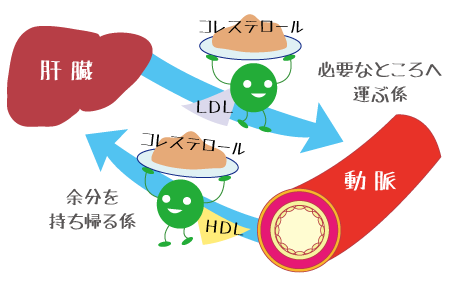

さて、コレステロールにはLDLコレステロールとHDLコレステロールの2つがありますが、一般的には、LDL=悪玉コレステロール、HDL=善玉コレステロールとなっています。

ところがこの2つは働きの違いだけで、悪も善もないということが最近の研究でわかってきました。

気をつけるべきは、コレステロール値というより血管壁、血管そのものの健康といえそうです。

動脈硬化を予防するには?

色々と方法論がありますが、中医学の知恵を活かして、血液の汚れ・血管の汚れを除去し、血管をしなやかで丈夫にすることが動脈硬化の予防に最適だといえます。

まずは食べているもの、食べる時間など、食生活を見直してみましょう。

次に生活習慣です。過労や睡眠不足、ストレスを上手に解消できているかどうか、をチェックしてみましょう。

それから動脈硬化の予防や改善に食養生や漢方薬の活用をおすすめいたします。

動脈硬化の予防や改善に!食養生

青魚でEPAを摂ろう!

青魚(さんま、さば、いわし、あじ等)に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)は脳の活性化作用が有名ですが、EPA(エイコサペイタエン酸)は血管をしなやかにし、血液が固まりにくくする作用もあります。EPAは医療用としても注目されているので積極的に摂りましょう。梅干しでクエン酸を摂ろう!

梅干しなどに多く含まれているクエン酸は疲労回復作用で有名ですが、血小板が集まり過ぎるのを防ぐという作用もあります。納豆でナットウキナーゼを摂ろう!

ナットウキナーゼには血栓そのものを溶かす作用があることが知られています。玉ねぎとらっきょうで硫化アリルを摂ろう!

玉ねぎとらっきょうの辛みのもと、硫化アリルは動脈硬化の原因となる血栓やコレステロールの代謝を促進、またビタミンB1の吸収を良くする働きがあります。またらっきょうは畑の薬とも呼ばれていて、抗酸化作用のサポニン、フラボノイド、フルクタン(食物繊維)も含有しています。紫蘇とほうれん草でβ-カロテンを摂ろう!

β-カロテンには活性酸素の生成を防ぐ抗酸化作用があります。また、紫蘇とほうれん草には余分な塩分の排出を促すカリウムや健胃作用のあるペリルアルデヒド(香味成分)なども含まれています。トマトで13-oxo-ODAを摂ろう!

トマトリコピンやβ-カロテンは有名ですが、実はトマトには、血液中のコレステロールや中性脂肪を調整する13-oxo-ODAも含まれています。

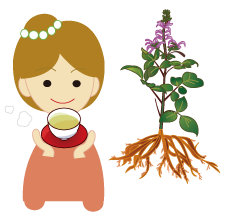

動脈硬化の予防や改善に!丹参のすごい力

代表的な活血化オの生薬はシソ科の植物でサルビアの一種である丹参(たんじん)です。地中海ではセージと呼ばれ香草としてポピュラーな植物です。血液がサラサラと流れるよう血液をきれいにして、血管を拡張し、血圧を下げる活血化オ作用と、質の良い血液を増やし鎮痛・沈静・精神安定といった養血安神作用があり、また、ビタミンE、タンシノン、チメレンタンタンシキノン、サルビトールなどの成分を含みます。

この丹参をはじめ6種類の生薬で構成された漢方薬が冠元顆粒(かんげんかりゅう)です。

生薬の質の良さ、溶けやすく飲みやすい!と大人気のベストセラー漢方薬です。詳しくは薬草堂坂重薬局へご相談にいらしてください

※漢方薬は医薬品です。あなたにピッタリのお薬をお選びいたします。服用の際は必ず薬草堂坂重薬局へご相談ください。

関連記事

-

-

大人のアレルギー

アレルギーというと、花粉症やアトピー性皮膚炎、喘息、アナフィラキシー、など、様々 …

-

-

健康診断の新基準

2014年4月、日本人間ドック学会と健康保険組合連合会が、健康診断の新しい基準範 …

-

-

脊髄梗塞とは

脊髄梗塞とは、その治療方法もまだ不明で不確定な疾患といわれています。障害と程度に …

-

-

ヘルパンギーナ

夏風邪は、アデノウイルスなど高温多湿を好むウイルスによっておこる感染症で、プール …

-

-

花粉症の食養生

今月は【花粉症の食養生】をご紹介します。 花粉症は免疫システムの不調和によるもの …

-

-

PM2.5とスギ花粉

最近、ニュース番組で『PM2.5』の話題が絶えません。 中国の大気汚染が大きな要 …

-

-

おりものの話

なかなか相談しにくいものとして「おりもの」の状態があります。 おりものの量が多い …

-

-

デルマドローム~皮膚に表れる内臓からのサイン~

デルマドローム(Dermadrome)とは、皮膚病学を意味する「dermatol …

-

-

ロコモティブシンドローム

「ロコモ」とは、ロコモティブシンドローム(locomotive syndrome …

-

-

緑内障(りょくないしょう)

緑内障(りょくないしょう)は日本人の失明原因の第一位(厚生労働省による)であり、 …

- PREV

- 浴室熱中症

- NEXT

- 味覚障害の予防と改善