気象病

最近「気象病」のご相談が多くなっています。

気象病とは、その名のとおり、

雨が降る前に決まって頭痛がする

台風がくる前にめまいがする、耳が詰まる

気圧の変化で頭が重くなる、だるくなる

低気圧になると古傷が痛むというように、気圧の変化で具合が悪くなることです。

頭痛、肩こり、耳鳴り、めまい、ムチウチ、リウマチ、過去の傷・・・その症状の多くは上半身に表れます。

「私、雨が降るのがわかるのよ、頭がズキズキ痛くなるから」

「僕は台風が近づいてくると、昔痛めた左肩が重だるくなるんだ」「私もそう!」と共感される方、気象病かもしれません。

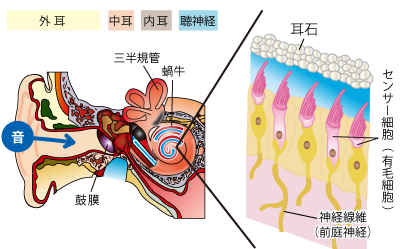

気圧の変化を感じるところ

一般的に、気圧が低くなると天気が悪くなり、台風の場合は気圧が低いほど、雨風が強くなります。

日本周辺の平均気圧: 1013ヘクトパスカル(hPa)

晴天: 1013(hPa)

台風が発生するレベル: 960(hPa)

強い台風が発生するレベル: 920(hPa)飛行機の中、エレベーターの中、耳がキーンとしたことはありませんか?

気圧の変化を感知するのは、内耳にあるセンサー細胞(有毛細胞)です。急激な気圧の変化によって内耳と脳をつなぐ前庭神経が混乱し、脳から全身に伝わりますが、過去にケガをした箇所があると患部の痛覚神経を刺激するため、これが痛みとなって認識されるというわけです。

ただ、センサー細胞の感受性には個人差があり、気象病の方はもともと感受性が敏感な方なのですね。

天気が悪化させやすい病気

めまい、耳鳴り

メニエール病(回転性のめまい)や、耳鳴り、耳の閉塞感など。特に天気の変わり目は、寒暖差が激しいので自律神経も乱れやすくなっています。その為、内耳への血流が低下し、めまいをおこしやすくなってきます。頭痛

気圧の低下により、膨張した組織が神経に触れるため痛みを感じたり、手足の血行が悪くなる一方で、頭部の血流が増えて、ズキズキと拍動性の頭痛が起きたりします。心疾患、脳出血

気圧の低下により、血圧や脈拍が上昇し、心臓や血管に負担がかかりやすくなります。ぜんそく

喘息の既往症をお持ちの方は3℃以上の気温の変化に弱く、また、低気圧によって気道がむくみ、発作の引き金になることが多いです。うつ病

気圧の変化によって自律神経のバランスが崩れやすくなり、統計的に雨の日のうつ病発症率が高いことがわかっています。また、降水量が増えると、自殺者も増える傾向にあるということです。

気圧とわたし

人間も大自然の一部ですので、体調が天候によって左右されるのは当たり前といえば当たり前のことです。

気圧と体調の関係を簡単にイメージできるのが高山病でしょう。

高山病は高い山や高地など、いつも生活している土地より高いところへ行くと症状が表れる病気のことです。

標高が高ければ高いほど、気圧が低くなり、空気が薄くなります。

酸欠状態になり、頭痛・吐き気・めまいが起こります。また、低気圧による手足のむくみ・睡眠障害・運動失調などの症状がおこります。

低気圧の時は高地でなくても同じようなことがおこります。

体の外側からの圧力が弱まり、体の内側からのチカラが強まるため、血管や細胞が膨張して、むくみ・痛み・頭痛・倦怠感といった症状がおこるのです。

因みに高山病が発生しはじめる標高1800Mでおよそ819ヘクトパスカル(hPa)(気温10℃の場合)、富士山の五合目(標高2300M)でおよそ773ヘクトパスカル(hPa)(気温10℃の場合)です。

一方、高気圧になると、外側からの圧力がしっかりとあるので、体全体のバランスが良い状態で血液やリンパ液などの水分の流れも安定します。

気象病にならない為には

基本的には日頃から気・血・津液(しんえき:水分代謝)のめぐりを良くしておくことが重要です。

また、メニエール病や喘息、心疾患、脳疾患などの既往症は、治せるところは治しておきましょう。

他には、天気予報のチェックです。

台風が来る、雨が降る、気圧が低くなりそうな時間帯を予め知っておくことで、心構えができてストレスが減り、痛みが軽減できる、といった報告があります。

気血のめぐりを良くする食べもの

せり・セロリ・春菊・紫蘇・三つ葉・ミントといった香りの良い野菜やレモン・オレンジなど柑橘類の果物、マイワシ・サバ・アジ・うなぎ・レバー、他には、玉ねぎ・ししとう・らっきょう・ほうれん草・くこの実などがオススメです❣

代表的な漢方薬&オリエンタルハーブ

杞菊地黄丸(こぎくじおうがん)、冠元顆粒(かんげんかりゅう)、田七人参茶(でんしちにんじんちゃ)、開気丸(かいきがん)、逍遙丸(しょうようがん)、六君子湯(りっくんしとう)、半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)、当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)など。わたしたちがお手伝いをします。

あなたに合った漢方薬で気象病を改善しましょう❣

気象病の予防のツボ

*内関(ないかん)

手首のシワから指三本目あたりの真ん中にあるツボです。心の関所ともいわれ、ストレス緩和、リラックス効果があるといわれ、イライラする時によく使われますが、実は乗り物酔いなどにもおすすめです💕

低気圧が近づいてきたら、ゆっくりと5秒くらいかけて圧をかけ、そのまま7秒ほど押し続け、また5秒かけて圧を解いていきます。

一回3分~5分くらいが良いでしょう。

*築賓(ちくひん)

下半身の血流を良くして冷え症、むくみの方によく使われるツボです。ふくらはぎの内側、ひざとくるぶしの間を三等分して、くるぶしから1/3あたりのところが築賓(ちくひん)です。

デトックスのツボとしても有名ですが、乗り物に酔いやすい方は乗る前の予防として築賓(ちくひん)を押します。

親指の腹で5秒かけて圧をかけ、5秒間押し続けます。それから5秒かけて圧を解いていきます。これを5回続けます。

ツボ押しが終わったら、周辺の皮膚も軽くほぐしておいてあげましょう💕

関連記事

-

-

肝疾患

肝臓の主な仕事は、代謝(基礎代謝のおよそ25%)、解毒(アルコールなら約90%) …

-

-

春のプチ不調に食養生

イライラ、ストレス、胃腸不調、お肌の調子(アンチエイジング)が気になる・・・ 春 …

-

-

インフルエンザ最新情報!

夏の疲れや寒暖差で免疫力が落ちているところへ、冷たい北風・・・、今年は夏が長く、 …

-

-

多汗症

夏や暑い季節、運動をした時に汗をかくのとはまた違い、絶えず手の平や足の裏、または …

-

-

肝疾患(肝臓病)と漢方薬

日本において、肝疾患で多いものはウイルス性肝炎で、そのなかでもC型ウイルス肝炎が …

-

-

肝腎要

肝腎要、肝心要、どちらも同じことを指し、とても重要な大切なことを意味しますね。 …

-

-

ヘルパンギーナ

夏風邪は、アデノウイルスなど高温多湿を好むウイルスによっておこる感染症で、プール …

-

-

緊張型頭痛

今、慢性頭痛というと、片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛、また、第四の慢性頭痛といわれ …

-

-

動脈硬化の原因・予防・改善

動脈硬化とは? 動脈硬化とは文字のごとく、動脈(血管)が厚く硬くなったり、ゴミが …

-

-

夏の漢方!

高温多湿の日本の夏は、暑いこと、そしてジメジメムシムシすること、が特徴ですね。 …

- PREV

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)

- NEXT

- 生活習慣病を防ぐ食養生