群発頭痛

慢性頭痛のなかでも、「目の奥がえぐられるような」と表現される、もっとも痛みが激しい頭痛といわれています。

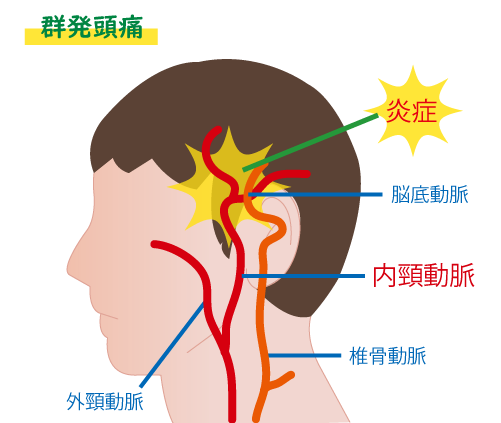

群発頭痛の有病率は0.07~0.09%といわれ非常にまれなため、診断が難しい病気でもあります。その発生原因やメカニズムは正確にはわかっていませんが、有力説としては、恐らく、内頚動脈に炎症が発生して血管が拡張子し、周囲の感覚神経や自律神経にさわり、痛み信号を発生させるのではといわれています。

群発頭痛

・我慢できないほどの強い痛み

・片側の目の奥や眼球を中心に痛みがおこる

・痛む箇所は決まっている同じ場所

・鼻水、顔面の発汗、涙、まぶたのむくみが同時に起こる

・発症すると1~2時間、強い痛みが続く

・20代~40代の男性に多い

・血管が拡張し自律神経バランスが乱れることで痛みが起こる

そもそも痛みとは・・・

そもそもなぜ痛みは発生するのでしょうか?

痛みは、ケガや病気で損傷した組織を修復するあいだ身体を動かさないように知らせたり、あるいは「損傷しているところがあるよ」と知らせる体からの警告です。

つまり、原因に対処したり、無事に修復完了すれば痛みは自然となくなり、また通常の活動をおくれるようになります。

ですので安易に鎮痛剤で痛みだけを抑えても、原因に対応しなければ、根本的な解決には至らない場合が多いのです。

もし、痛みが発生する原因に心あたりのある方は、積極的に養生するようにしましょう。

もし、まったく心あたりがない場合や養生しても良くならない場合は、病院でのMRIや頭部CTなどの検査も有効ですし、検査で何もでなくても当店までお気軽にご相談にいらしてください。

やっかいな事に痛みは画一的なものではなく、個人差があります。ゆっくり丁寧にお話をお伺いできればと思いますので、是非ご予約ください。

群発頭痛の一般的な対応方法

まずは専門医の診察を受けて、タイプにあった鎮痛薬を処方されることが多いでしょう。

例えば、軽症時はマクサルト(リザトリプタン安息香酸塩)、プレドニゾロン(副腎皮質ステロイド系)、アマージ(ナラトリプタン塩酸塩、ナラージ系)といった鎮痛薬や抗炎症薬などを用います。

痛みが強い群発頭痛では、経口薬だけでなく、点鼻薬や酸素吸入、皮下注射薬なども用いられます。

耐えられない激痛が発生している時は、専門医に対応していただいたほうが良いでしょう。

中医学の役割はQOL(Quality of Life)の向上と根治(こんち)です。病院の治療と併用してご活用頂くことができると思います。

中医学では基本的には「不通則痛(通じないと即ち痛む)」また「不栄則痛(栄養が足りないと即ち痛む)」ですが、他にも気の滞りや水分代謝が悪いことが原因で痛みを発症することがあります。

群発頭痛とはいえ、痛みの原因はお一人おひとり違うので、対応方法もお一人おひとり違います。

『異病同治(いびょうどうち)』という言葉がありますが、ひとりの身体の中でも、ひとつの原因によって異なった様々な症状が出ることがあります。痛む箇所や痛みかた、他に出ている症状やその方の体質に合わせて生薬を組み合わせていきます。

養生法としては、

朝は遅くても8時には起床、22時には就寝し、生活リズムを整える

冷たいものを飲まない、食べない

野菜やお刺身など生ものを食べない

お酒とたばこはやめる

過労やストレスは適宜解消する

辛いもの、刺激が強いものは飲まない食べない

激しい運動を控えるおすすめの食べもの

しじみ、あさり、春菊、ジャスミン、三つ葉、黒きくらげ、黒豆、紅花、シナモン、黒糖、生姜、ネギ、玉ねぎ、など。旬の食材を温かい状態でいただきましょう。

関連記事

-

-

味覚障害の予防と改善

味覚障害とは? 味覚障害は、実際に経験したことのある方にしかわからないつらさがあ …

-

-

肺炎予防に漢方薬

日本人の死因原因はがん、心疾患、次いで肺炎です。その95%は65歳以上です。(厚 …

-

-

ホットフラッシュ?更年期の諸症状

女性だけでなく、男性にもある更年期。一体、いつ頃に訪れるのでしょう・・・? そし …

-

-

多汗症

夏や暑い季節、運動をした時に汗をかくのとはまた違い、絶えず手の平や足の裏、または …

-

-

熱中症を予防しよう!

熱中症には、脱水症状を伴う熱疲労・血液の電解質バランスが崩れて起こる熱けいれん・ …

-

-

下肢静脈瘤

多くは足の血管の静脈がコブのように盛り上がってみえ、痛みはなくても、足の筋肉がつ …

-

-

胃痛と漢方

胃痛は、中医学では『胃脘痛』ともいい、胃脘部(胃周辺)から心下(鳩尾)の間に時々 …

-

-

がんと免疫力

がん(悪性腫瘍)の治療方法には、外科手術、抗がん剤、放射線などがあります。 特徴 …

-

-

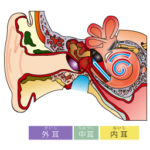

メニエール病

回転性のめまい、難聴、耳鳴り、耳閉感が同時に起こるメニエール病・・ …

-

-

口内炎

梅雨から初夏に多いご相談に口内炎があります。 口内炎とは、口の中の粘膜にできる炎 …

- PREV

- あせも

- NEXT

- バイオリズムにあわせて